本報記者 張宣 葉真

2019年以來����,太陽活動日益頻繁,到2025年更將迎來活動最高峰�����,太陽耀斑��、日冕物質拋射可能會頻繁發(fā)生�。什么是太陽耀斑?什么是太陽黑子����?會對地球產(chǎn)生哪些影響?人類應如何應對�����?《科技周刊》記者采訪了中國科學院紫金山天文臺專家����。

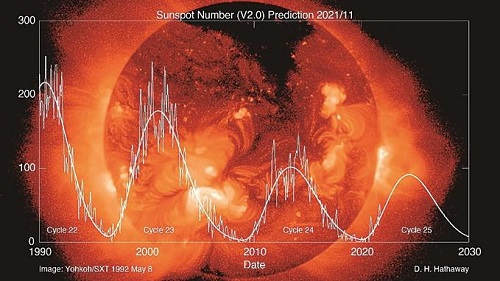

圖為專門研究太陽活動周期的國際專家Hathaway D.H. 對第25周太陽活動強度的預測(受訪單位供圖)

太陽正在活躍周期,2025年達高峰

距離我們約1.5億公里的太陽����,表面非常活躍��。近期,如果你使用覆蓋巴德膜的相機拍攝太陽�����,你會發(fā)現(xiàn)����,明亮的太陽表面有5顆“痘痘”,它們就是被稱為“12898” “12900”“12901” “12902”“12903”的太陽黑子����。雖然看起來很小,但每一個的直徑都超過地球��。

“太陽黑子就是太陽上磁場聚集的地方��,磁場較強�����,溫度較周圍的光球溫度(大約6000攝氏度)低�����,所以觀測時就是黑色的���。”中國科學院紫金山天文臺研究員蘇楊介紹說���,黑子(群)連同周圍區(qū)域叫做活動區(qū)。

太陽雖然離我們很遠���,但是通過肉眼也可以看到黑子�����。早在中國古代�,就有豐富詳細的黑子記錄��,如公元前140年的《淮南子》一書中就有“日中有踆烏”的記述����,這里的“踆烏”是指外形像鳥一樣的太陽黑子(群)。現(xiàn)今世界公認的最早的太陽黑子觀測記錄�����,是記載在《漢書·五行志》中�,“河平元年(公元前28年)……三月己未,日出黃����,有黑氣大如錢���,居日中央。”將黑子出現(xiàn)的時間與位置都敘述得詳細清楚�����。

“但是我們平時看不到黑子���,是因為太陽光太強�,不敢直視����,但可以在太陽初升或落日時觀測,古代觀測太陽就是這個時間段�����。” 中國科學院紫金山天文臺周團輝博士說�,看到的黑子還要足夠大,因為日地平均距離1億5千萬公里����,只有大黑子(群)才能肉眼直接看到��。他表示��,現(xiàn)在如果想看清太陽黑子����,一般用加減光裝置的天文望遠鏡���,但是切勿用眼睛去直接通過普通天文望遠鏡看太陽,必須加上巴德膜等減光裝置���。

而當太陽活動變得激烈時�����,便會“生氣”����,也就是產(chǎn)生太陽風暴�����。蘇楊告訴記者,太陽風暴是太陽爆發(fā)以及爆發(fā)在行星際空間引發(fā)的一系列擾動的通稱��,其爆發(fā)包括耀斑�、日冕物質拋射等短時間內大量能量釋放的現(xiàn)象,爆發(fā)很多都發(fā)生在活動區(qū)周圍��,所以黑子數(shù)量或者面積被用做太陽活動強弱的一個標志��。

當我們看到的黑子數(shù)量越多�����,耀斑爆發(fā)的幾率就越大�����。耀斑就是太陽外層大氣進行快速能量釋放����,會引起各種電磁波段的輻射大幅增強。“一般認為是活動區(qū)磁場的突變引起磁能釋放�,產(chǎn)生耀斑。”中國科學院紫金山天文臺研究員封莉稱���,從形態(tài)來區(qū)分���,耀斑一般分為雙帶耀斑和致密耀斑����。雙帶耀斑往往有兩條或多條亮帶組成���,這些亮帶分別位于磁場中性線兩側���;致密耀斑經(jīng)常只有一個亮核。如果按照爆發(fā)規(guī)模來區(qū)分�����,耀斑可以從弱到強分為A���、B、C��、M和X五個級別��,每個級別又可劃分10個等級��。

其實���,太陽上的黑子�����,包括數(shù)量和形態(tài)是一直在變化的���,有的時候多有的時候少��,有的黑子壽命時間很長�,甚至超過幾個星期����,有的則較短。有的單個出現(xiàn)��,有的成群出現(xiàn)�����,有的大有的小�����。封莉表示�����,研究認為未來太陽黑子會越來越多,表示太陽逐漸進入活躍期���,太陽爆發(fā)活動越來越多�����。

“太陽活動有個約11年的周期�,目前我們處于太陽活動第25周的上升期����,幾年后將達到峰值附近。”蘇楊補充道��,每個活動周的強弱也不同��,比如剛過去的24周是百年來最弱的一個���。隨著太陽活動增強,爆發(fā)和災害性空間天氣會越來越多��。而根據(jù)專門研究太陽活動周期的國際專家Hathaway D.H.對第25周活動強度的預測�,2025年太陽活動將達高峰��?���;钴S期過后�,太陽會再次進入較平靜的時期,爆發(fā)的數(shù)目逐漸減少���。但這不代表就沒有強烈的太陽爆發(fā)了�����,有些大的爆發(fā)事件會發(fā)生在峰值轉入平靜的時期�����。

那么���,太陽活動周期與近年來全球變暖是否存在聯(lián)系?中國氣象局地球系統(tǒng)數(shù)值預報中心研究員蘇京志表示����,太陽活動對地球氣候系統(tǒng)有所影響是必然的,但這種影響在目前全球變暖的大背景上��,就顯得有些微不足道。蘇京志指出����,地球氣候系統(tǒng)本身有著年代際變化,其變化周期并非是一個固定的10年周期���,而太陽活動的平均周期卻是11年��。在某些時段����,太陽活動和氣候系統(tǒng)年代際變化二者的負位相會同時重疊���,可能會造成氣候變暖“趨緩”的錯覺�����。

導航干擾����、衛(wèi)星失靈……太陽發(fā)飆威力猛

近期����,由湯姆·漢克斯主演的電影《芬奇》在美國上映。劇中����,太陽脾氣大爆發(fā),噴發(fā)太陽耀斑����,導致地球臭氧層變得千瘡百孔,動植物遭遇了滅頂之災�����。事實真的如此嗎�����?

蘇楊解釋說�����,太陽爆發(fā)是災害性空間天氣的源頭�����,特別是耀斑會產(chǎn)生海量高能粒子��,強電磁輻射,可以嚴重影響地磁活動和電離層�,干擾現(xiàn)代社會的生產(chǎn)生活,如航空航天��、太空行走����、衛(wèi)星安全、導航通信���、電網(wǎng)設施等����,對氣候和天氣可能也存在潛在的影響�,有些衛(wèi)星要提前關機或進入保護模式,極光也是因為太陽活動和地球磁場相互作用產(chǎn)生的�����。

回顧世界上第一個詳細記錄的黑子事件���,其發(fā)生于公元前28年����,記載于《漢書·五行志》��。而第一個耀斑��,即1859年的“卡林頓事件”是個很強烈的爆發(fā)����,在白光上也有明顯的增亮,從而被觀測到����。當時一位名叫卡林頓的天文愛好者在自家搭建了一座專門用來觀察太陽的天文觀測儀,并每天定時記錄太陽黑子數(shù)目�����。1859年9月1日的清晨���,卡林頓在觀察太陽黑子的時候���,發(fā)現(xiàn)在太陽的北側突然出現(xiàn)了兩道如同月牙般的亮光。

類似的事件后來也在不斷上演�����,比如2003年11月4日爆發(fā)的耀斑是目前有詳細記錄以來的最強爆發(fā)。而在今年7月3日和10月28日�,太陽分別噴發(fā)了X1.5級和X1.0級耀斑,引發(fā)了地磁暴����,在地球上一些高緯度地區(qū),甚至看到了極光�。而7月的那次耀斑,中國空間站上還有“太空出差三人組”����,當時,大家都非常擔心��,幸好平安無事�。

在宇宙中,不僅僅有太陽風暴���,還有諸多射線���,地球是怎樣保護人類免受這些致命因素的影響?封莉表示����,地球的磁場和大氣形成一個天然的保護����,一旦失去地球磁場和大氣層的保護����,宇宙射線有可能破壞生物DNA�,改變其基因;失去磁場保護的地球大氣�����,可能會被太陽風和太陽活動慢慢剝離����,導致地球不再適合生存。

主動自衛(wèi)����,第一顆太陽觀測衛(wèi)星將“上路”

雖然太陽爆發(fā)看起來很危險,但并不是所有的耀斑或日冕物質拋射����,都會對地球產(chǎn)生影響。周團輝告訴記者,只有正對或發(fā)生在太陽西半球的太陽風暴有幾率沖擊地球�����,如果太陽風暴沖擊地球�����,地球可以提前進行預警�,采取措施最大限度降低損失。

周團輝介紹�,目前,地面上和太空里都運行著很多望遠鏡���,從可見光�����、射電等不同電磁波段對太陽進行觀測���。歷史上已發(fā)射的和太陽相關的觀測衛(wèi)星約70顆。國際上不少國家都建立了空間天氣中心�,來預測太陽爆發(fā)及其影響。如果發(fā)生較大的太陽風暴���,而且這個風暴可能沖擊到地球�,人類可以通過提前預警來避免損失,比如停止航空航天活動�,衛(wèi)星提前關機或進入保護模式,空間站的宇航員不出艙�,甚至可能需要斷開大規(guī)模閉合電路防止超強感應電流燒毀線路。

《科技周刊》記者了解到��,中國科學院紫金山天文臺長期研究太陽活動��,目前在牽頭研制先進天基太陽天文臺(ASO-S)衛(wèi)星����,這是我國首顆太陽綜合性觀測衛(wèi)星�。“ASO-S是國內太陽物理界提出的空間項目,2017年底由中國科學院正式工程立項�����。紫臺是衛(wèi)星首席科學家單位�,除了深度參與衛(wèi)星的研制,還負責衛(wèi)星的科學產(chǎn)出��。”蘇楊說���,目前衛(wèi)星處于正樣研制階段�����,預計2022年發(fā)射��。其科學目標是“一磁兩暴”�����,研究太陽磁場和耀斑��、日冕物質拋射兩類爆發(fā)現(xiàn)象的起源和本質關聯(lián)�����。衛(wèi)星搭載了三大科學載荷:全日面矢量磁像儀�����、萊曼阿爾法太陽望遠鏡和硬X射線成像儀�����。

太陽是一顆普通的恒星�,是我們能夠詳細觀測和研究的唯一樣本���,是我們了解宇宙里眾多恒星的一個重要窗口。太陽物理學家一直在關注太陽上各種豐富的現(xiàn)象�����,研究其對地球和其他行星造成的影響��。只有掌握了其本質規(guī)律���,才能有合適的應對措施����。