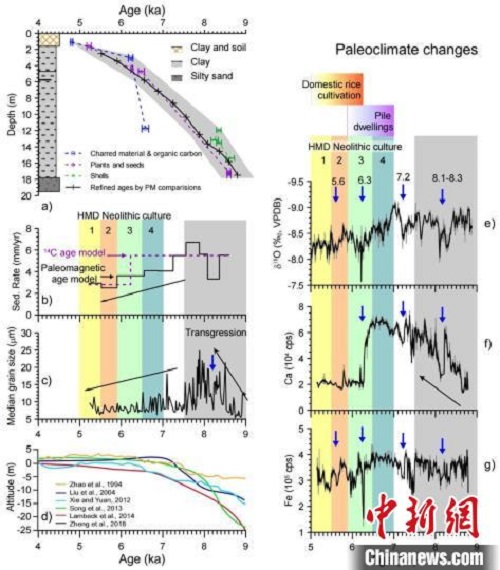

HMD13年代框架(a)及早全新世時期中國東部環(huán)境變遷(b���、c��、d)以及古氣候指標(e���、f、g)���?���!≈锌圃汗偶棺邓?供圖

中新網(wǎng)北京11月17日電 (記者 孫自法)全新世(距今1萬年)以來����,全球快速回暖����,海平面上升��,中國東部濱海地區(qū)地貌隨之發(fā)生改變�����,這對新石器時期以寧(波)紹(興)平原上河姆渡文化為代表的古人類生產(chǎn)生活等有何影響�����?

中國學(xué)者最新發(fā)表于國際專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《古地理�、古氣候、古生態(tài)》上的研究論文表明����,古地磁場長期變化和古強度變化的區(qū)域?qū)Ρ龋梢詾槿率莱练e物提供高分辨率年代標尺����,減小碳十四測年誤差。在可靠的����、高分辨率年代序列下�,河姆渡地區(qū)經(jīng)歷多次氣候變化��,其中7500年前和6300年前兩次重大的環(huán)境改變�,影響并促進當(dāng)?shù)毓湃祟惢顒拥陌l(fā)展。

寧紹平原地區(qū)新石器文化遺址分布(A)及持續(xù)時間(B)���?!≈锌圃汗偶棺邓?供圖

論文第一作者�����、中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所鄭妍博士介紹說��,全新世氣溫升高�,降雨大幅增加�����,使得陸地植被發(fā)育�,生態(tài)環(huán)境變得優(yōu)良,適宜農(nóng)作物的生長和農(nóng)業(yè)的發(fā)展�,這既為古人類在沿海地區(qū)繁榮發(fā)展奠定了基礎(chǔ)�,也讓海平面變化控制著東部濱海平原區(qū)新石器文化的時空分布����。

寧紹平原上的河姆渡文化中首次出現(xiàn)桿欄式建筑、漆器等制品���,是新石器早期古人類文明發(fā)展中承上啟下的階段�。因此��,河姆渡地區(qū)是研究新石器時期人類����、氣候和生態(tài)系統(tǒng)相互作用的理想地區(qū)。

她指出����,雖然河姆渡遺址區(qū)編號HMD13的鉆孔中泥炭、植物碎屑/種子�、貝殼等測年物質(zhì),可以確定約18米的灰黑色泥質(zhì)沉積物在約9000年到6000年前期間沉積����,但差異性很大的碳十四測年無法厘定地層的年代序列,而可靠的年齡框架是研究古人類與環(huán)境協(xié)同演化發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

因此�,在本次研究中,研究人員通過河姆渡遺址HMD13鉆孔的古地磁長期變化和相對古強度進行區(qū)域地層對比�,建立HMD13鉆孔年齡-深度曲線,很好矯正了碳十四測年�����,減小不同測年材料的定年誤差����。

鄭妍表示,在可靠的年代學(xué)基礎(chǔ)上��,科研人員通過沉積速率和粒度變化���、元素分析等結(jié)果,研究發(fā)現(xiàn)全新世早期環(huán)境變遷和古氣候演化對新石器時期古人類活動有兩大具體影響:

一是7500年前開始���,沉積環(huán)境穩(wěn)定����,陸地生長���,海岸線緩慢退卻��,先民從7000年前開始在河姆渡地區(qū)定居��,文化早期地層中含有木建筑以及桿欄式建筑(現(xiàn)代濱海和河湖流域重要的建筑形式)的基底����,也說明河姆渡地區(qū)的早期人類文明仍受海洋影響。

二是6300年前天氣極驟變冷事件發(fā)生前后�����,河姆渡地區(qū)沉積環(huán)境發(fā)生巨大改變����,海洋來源的物質(zhì)在此后幾乎消失,海岸線東移撤離余姚����,野生水稻在淡水環(huán)境中快速馴化。(完)